| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2010年12月25日直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Akiko、Yusuke、Taro、 Kazumi、Hirota、Nozomi、Mike、Ikuko |

|

今年最後の直伝会ということで、一年の疲れを取る目的も含めて、全身基本指圧を相互に行った。

肩甲上部、浪越圧点、前腕・下腿外側一点目など臨床の指圧でも重要な治療ポイントとなる 点をしっかり捉えられているか確認した。

(Ikuko)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2010年10月24日、直伝会をカナダ指圧カレッジメインキャンパスにて実施しました。 | ||||||

| 参加者:Yoko、Mike、Keita、Yusuke、 Teruyo、Toshinori、Toshiya、Mayumi、Kanako、Taro、Ikuko | ||||||

(Ikuko)

|

|

|

|

|

| 2010年9月27日、直伝会をカナダ指圧カレッジメインキャンパスにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Kazumi、Yusuke、Ikuko、Toshiya、Toshinori、 Kanako、Mayumi、Teruyo、Kana、Akiko |

|

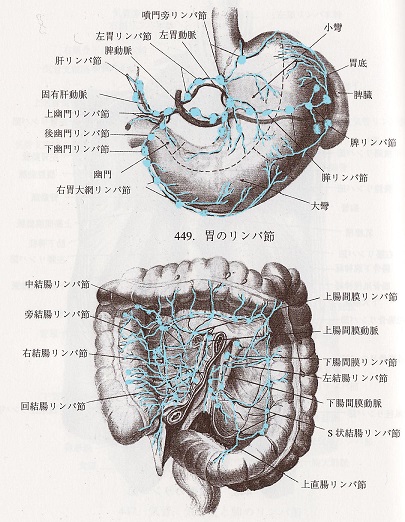

今回のテーマは、「主訴患部と関連部位」。まずは、前回のテーマ

「Hirotaさんによる『殿部指圧刺激による骨盤傾斜に及ぼす影響』というテーマの研究の紹介」

を振り返り、Mayumiさんが概要を話した。

Q:前回の会の後、テーマに該当する患者を対応したか参加メンバーに質問。 Kanako T:腰部を主訴で来た患者に、前屈をしてもらい下肢特にハムストリング・下腿三頭筋が突っ張る感があるという患者には、 腰部及び下肢を指圧する旨患者に説明し効果を出せた。 Q:逆に、腰部が主訴でも、下肢以外の他の部位を指圧し、効果が出たケースがあるか質問。 Yusuke:やはり主訴患部を指圧する事で十 分効果が出るが、腹部も指圧をすることで効果が出ると聞くが。。。 Kanako T:施術時間が長いSessionでストレスも主訴の場合、腹部を最後指圧し、患者から物凄く楽になったと施術後コメントをもらったことが数回あると。 Q:ある特定の主訴部位を指圧し、その部位にに対し関連している部位も指圧し、効果が得られたケースがあるか質問。 Toshinori:背中を主訴部位で来られた 患者には、胸部を指圧するようにしている。 Q:最後、Kiyoshi先生に質問。主訴部位しか指圧する時間が無い場合どうすればいいか。 「時間内で何処を指圧するかはケースバイケース。今回話題にあった腹部、そして、前頸部の指圧は、とても重要。 以前日本で一番長寿の方を浪越徳治郎先生が指圧した、その方の腹部はマシュマロのように柔らかかったという。 Kisyohi先生も90歳を越えるような患者さんに指圧をすると、腹部は柔らかいという。なので、腹部を指圧し柔らかくする事で、他の部位も良くなる。 ただ、患者が主訴としている部位を圧す・患者の要望に答えることも重要。なので、必要であれば口頭で患者に説明し、他の部位を圧す。 時間が足りなければ延長を勧め効果を出せば、患者さんは治して欲しくて指圧クリニックに来るわけなので納得して下さる、更なる信頼が深まる」という意見を 頂いた。 その後、相互指圧。それぞれの主訴をパートナーに伝え、主訴部位及び関連部位を施術するプランを立て指圧。 (Akiko)

以下、参加メンバーたちの一言感想です。

今回のテーマは主訴患部と関連部位とのことで、指圧師が経験している患者さんとの数々の症例聞ける機会となりました。 私の場合、二週間ほど前に腰痛を主訴として来院された患者さがいました。長身でよく長時間車を運転するようです。直伝会で得た事から、 特に膝裏を長めに圧すると患者さんより、腰から足にかけてスーと軽くなる感じがするといっていただけました。相互指圧では、かずみさんとまゆみKさんで。 お二人から腹部と右下肢を重点的に施術していただき自分の場合、下腹部がかなり硬いとの事でした。最近、自分は坐骨神経痛 が気になっていましたが時間をかけてお二人にじっくりと腹部と下肢を指圧で楽になりました。本部長のお話の中に長生きする方日本人の長寿、 泉重千代さんの腹部はとても柔らかいとのお話は興味深かったです。(Yoko) 個人的には主訴の部位ばかりを集中して指圧をしているので、今回のテーマは興味深く、勉強になりました。(Kazumi) |

|

|

|

|

|

|

| 2010年8月26日、直伝会をカナダ指圧カレッジメインキャンパスにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Kazumi、Akiko、Toshiya、Toshinori、Kanako、 Mayumi、Teruyo、Hirota、Yoshimi、Hikari、Taro、Ikuko |

|

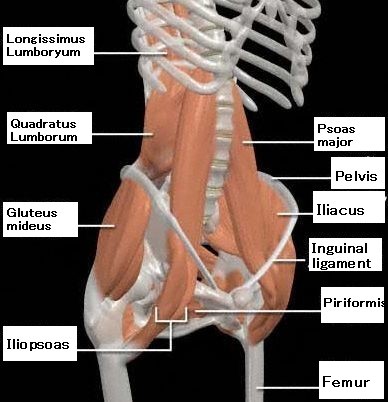

今回の直伝会の目玉はHirotaによる『殿部指圧刺激による骨盤傾斜に及ぼす影響』というテーマの研究の紹介。

このテーマは彼が浪越学園の学生時代に、研究会員として研究し、東洋療法学校協会の学術大会で発表したものである。

結論を要約すると、腰部の筋をゆるめ可動域を改善させるためには、患部や殿部の指圧だけでなく、

よりハムストリングや下腿三頭筋への施術が大事ということである。

内容だけでなく、どのように指圧の効果を科学的に証明するかという方法論も、興味深かった。

その後、Yoko先生が幼児への指圧の体験を話してくださった。

向き合わせになるように抱っこしての、四指を使う背部への指圧方法や、やはり腹部への指圧が肝心であるということなどを伝授していただいた。

また、赤ちゃんが安心して施術を受けられるためには、母親とのコミュニケーションも大事だということ。講義の後は、お待ちかねの相互指圧の時間。

殿部・下肢をメインにお互いに指圧を行った。

(Ikuko)

|

以下、 参加メンバーたちの一言感想です。

直伝会で相互指圧のペアはKanakoさんとKiyoshi先生でした。もともと自分は坐骨神経痛があるので本日のトピック臀部、 下肢の指圧はとても楽しみにしていました。ヒロタさんの研究発表とても参考になりました。彼らが時間をかけてリサーチ、データを集め、 検証したことが事が今後の患者さんへの治療に役立てればとおもいます。直伝会での指圧のお陰で今日は体調がとてもいいです。 特に臀部は軽くなり指圧の素晴らしさを改めて感じました。 これから秋になり雨も多くなるバンクーバなので坐骨神経通や他の主訴で指圧にいらっしゃる患者さんも多くなると思います。 今回の直伝会で得たことを今後の指圧療法に生かしていきたいです。(Yoko)

辛い部分のみを指圧するより、関連した部位も指圧する事でより効果的に治療できると再確認できました。(Akiko)

Yoko先生に基本指圧以外での臀部ポイントを教えて頂き、相互指圧にて自分でも体感する事でポイントを抑えることが出来ました。また、 腰痛のあるクライアントにはまずハムストリングなど足を圧した後に腰部を圧すと筋肉が緩み、効果的に出来るとの事でしたが、 実際20分等限られた時間内でクライアントの満足と効果との間でそのバランスが難しい、前もってクライアントに効果についての説明を出来れば、 腰部から直接圧せず出来るのでは?等同じ状況の現場にいるスタッフがお互い意見交換が出来たことも良かったと思います。来月もまた楽しみにしています。 ありがとうございました。(Kanako)

Hirota君の研究発表が学術的でとても良かったです。指圧の効果の実証がこの様な研究の積み重ねで行われているのだと感じる事が出来ました。 勉強になりました。(Kazumi)

今回の直伝会では、自分が去年、浪越学園で行った研究について発表させていただきました。拙い発表となってしまいましたが、皆さん真剣に聞いていただき、 またいくつかの質問も頂くなど、自分自身にとっても指圧に対する考察を深める、よい機会となりました。指圧には様々な考え方や視点があるため、 直伝会のような指圧師同士が意見を交換できる場というのは、大事だと、改めて思いました。(Hirota)

直伝会で相互指圧のペアはKanakoさんとKiyoshi先生でした。もともと自分は坐骨神経痛があるので本日のトピック臀部、 下肢の指圧はとても楽しみにしていました。ヒロタさんの研究発表とても参考になりました。彼らが時間をかけてリサーチ、データを集め、 検証したことが事が今後の患者さんへの治療に役立てればとおもいます。直伝会での指圧のお陰で今日は体調がとてもいいです。 特に臀部は軽くなり指圧の素晴らしさを改めて感じました。 これから秋になり雨も多くなるバンクーバなので坐骨神経通や他の主訴で指圧にいらっしゃる患者さんも多くなると思います。 今回の直伝会で得たことを今後の指圧療法に生かしていきたいです。(Yoko)

辛い部分のみを指圧するより、関連した部位も指圧する事でより効果的に治療できると再確認できました。(Akiko)

Yoko先生に基本指圧以外での臀部ポイントを教えて頂き、相互指圧にて自分でも体感する事でポイントを抑えることが出来ました。また、 腰痛のあるクライアントにはまずハムストリングなど足を圧した後に腰部を圧すと筋肉が緩み、効果的に出来るとの事でしたが、 実際20分等限られた時間内でクライアントの満足と効果との間でそのバランスが難しい、前もってクライアントに効果についての説明を出来れば、 腰部から直接圧せず出来るのでは?等同じ状況の現場にいるスタッフがお互い意見交換が出来たことも良かったと思います。来月もまた楽しみにしています。 ありがとうございました。(Kanako)

Hirota君の研究発表が学術的でとても良かったです。指圧の効果の実証がこの様な研究の積み重ねで行われているのだと感じる事が出来ました。 勉強になりました。(Kazumi)

今回の直伝会では、自分が去年、浪越学園で行った研究について発表させていただきました。拙い発表となってしまいましたが、皆さん真剣に聞いていただき、 またいくつかの質問も頂くなど、自分自身にとっても指圧に対する考察を深める、よい機会となりました。指圧には様々な考え方や視点があるため、 直伝会のような指圧師同士が意見を交換できる場というのは、大事だと、改めて思いました。(Hirota)

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2010年7月27日、直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Kazumi、Yusuke、 Keita、Mike、Mariko、Toshiya、Toshinori、Yoshimi、Kanako、Mayumi、Teruyo、Ikuko |

|

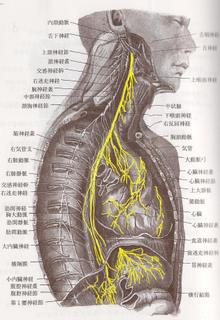

今回のテーマは『むち打ち症』。前回同様に、2つのグループに分かれて意見を交換した後、みんなで輪になりどんな意見がでたのかを共有した。

むち打ち症には多彩な症状があり、それゆえに患者自身もむち打ちが原因で、肩こりや頭痛といった症状が起きていると気づいていない場合も多い。

指圧師として臨床で大事なことは、学術的に症状を分類できることよりも、患者の不快な感覚をどれだけ取り除くことができるかということである。

(Ikuko)

|

|

今回のテーマはむち打ち。前回同様、グループになり、原因、症状、施術法について意見交換をする。基本的知識については、授業、経験等で、

皆学んできている。新鮮に感じた事は、炎症している場合は施術をしてはいけないとか、指圧は血行を良くするものだとか、常識にとらわれ過ぎないこと。

指圧の効果はその時、その時で変わる。患者さんが求めていることが何かを考え、まず身体に触れて感じてみる。症状を緩和するために出来ることがあれば、

施術の意図を説明し、過敏な症状がでている部位は避け、遠隔から施術をするとか、掌圧を丹念にする。

誠心誠意な気持ちで自信を持って施術する姿勢が大切ということ。

この後、相互指圧をする。雑談も含め、今回のテーマについて、施術に関する疑問、サテライトで感じていること、最近こういう発見があったとか、

こだわっていること、そんな話を共有できる場を持てるのは心強い。患者さんからのフィードバックは良くも悪くも、糧なのだとか、

何気ない会話も励みになった。

(Mariko)

|

車座になって話し合うメンバー達 |

車座になって話し合うメンバー達 |

| 2010年6月28日、直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Kazumi、Yusuke、 Keita、Akiko、Mariko、Toshiya、Toshinori、Yoshimi、Kanako、Mayumi、Teruyo、Ikuko |

|

今回のテーマは『頭痛』。はじめに二つのグループに分かれ、

頭痛の中でも特に脳疾患などの重篤な病気が背景にあるものの症状の見分け方、

臨床で出会うことの多い偏頭痛と筋緊張性の頭痛の見分け方、そしてそれぞれの施術の仕方の違いを軸に話し合った。

その後の相互指圧では、相手を頭痛患者に見立て実際に施術を行った。

(Ikuko)

|

|

今回のテーマは“頭痛について“、そして私にとって初参加の直伝会となります。まずは、5~6人のグループに分かれて、頭痛の種類、

それらの見分け方と施術方法について意見を交換しました。指圧の施術をするのは緊張性のものが多く、首まわりのこりをほぐしたり、

自律神経を整えるために腹部の指圧も効果的です。

その後はペアになり緊張性の頭痛をほぐす施術の練習をしました。 私は首が張っててつらいというIkuko先生にモデルになってもらいました。「このあたりを押してみてください」、 「圧の方向をもっと中心に向けてください」や、 圧の強さも含めて先生方から具体的にアドバイスをもらい1点ずつその場ですぐ実践ができとても勉強になりました。 そしてその後は私が指圧を受ける番。私も過去に何度も頭痛の経験があり、それらは首肩まわりがきつくこっているときで同時に目にも疲労感がありました。 今日はその症状まではありませんが首、肩まわりに指圧をしてもらいました。圧がきいている感覚、 ほぐれていく感覚これらを経験するのはもちろん良い指圧をするために大切なことです。今日1日の疲れがとれていくとてもとてもリラックスしたひとときでし た。。。 見て、圧して、受けるに加え、指圧師どうしが今までの経験を通して意見を交換したりととても勉強になりました、また参加したいと思います。 (Mayumi)

|

より効果的な指圧を行うには・・・ |

熱心に話し合うメンバー達 |

| 2010年5月26日、直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Yusuke、Mariko、 Kazumi、Toshinori、Yoshimi、Teruyo、Hirota、Akiko、Ikuko |

|

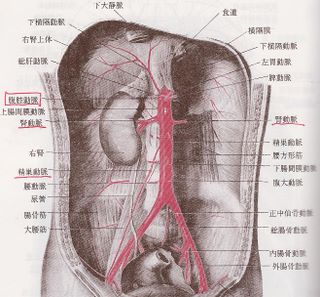

今回のテーマは『坐骨神経痛』。はじめにKiyoshi先生が坐骨神経痛の治療法を披露された。坐骨神経痛を患うクライアントは、

臨床現場で接する機会も多いだけに、メンバーはみな熱心に先生のデモンストレーションを見つめていた。その後の相互指圧では、

先生の治療法を習得しようとお互いに練習するメンバーが多かった。

(Ikuko)

|

|

今回のテーマは坐骨神経痛。臨床の場で遭遇する頻度の高い疾患の一つと言えます。一言に坐骨神経痛と言っても、

原因となる疾患によって症状も異なりますし、アプローチ方法も変わってくるのは心得ているところですが、

臨床経験豊富なKiyoshi先生がどの様に施術を行うか、

興味深く見学させて頂きました。

軽度の坐骨神経痛様の症状を有するYoko先生が症例となり、デモンストレーションが施行されました。 内容を簡単にまとめると以下の通りですが、動画を参照 下さい。 問診、ラセーグテストによる評価 横臥位でのアプローチ:腰部、仙骨部、臀部への基本圧点押圧、大腿部への押圧 (側部基本圧点押圧、側部より前方3横指のライン上押圧、後方へ3横指のライン上押圧、 受け手による下肢屈伸自動運動を加えながら側部基本圧点を押圧) 他動ではなく自動運動の理由は、両手4指で支える事に より安定した圧が入力できる為。10分程度行うのが効果的との事。 デルマトームL4~S3領域に圧を加え、体表反射を利用して坐骨神経に刺激を 入力する。阿是のつぼを探しながら行う。 腹臥位でのアプローチ:腰~足部まで基本圧点押圧および阿是のつぼ。 再度ラセーグテストで効果を確認 後半はKiyoshi先生のデモンストレーションを参考にして、参加者ペアで相互指圧を行いました。 今回は、横臥での下肢屈伸自動運動を加えながらの押圧法を新たに勉強させて頂き、この様なアプローチ方法もあるのだと興味が沸きました。 実際に施行してみると、受け手のポジションが安定しなかったり、運動方向の指示が的確に出来なかったりと、 臨床の場で効果的に行うには習熟が必要であると感じました。さらなる練習を重ねたいと思います。次回の直伝会も楽しみにしております。 (Kazumi)

|

|

|

Kiyoshi先生によるデモンストレーション 坐骨神経痛の治療法1 |

Kiyoshi先生によるデモンストレーション 坐骨神経痛の治療法2 |

| 2010年4月26日、直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Akiko、Keita、 Kazumi、Yusuke、Mariko、Toshiya、Toshinori、Yoshimi、Teruyo、Ikuko、Donny、Hirota |

|

総勢14名が参加し、にぎやかな会となった。二人一組になり、それぞれの辛い場所にアプローチしたり、

普段臨床現場で疑問に思っていることなどをぶつけ合った。

(Ikuko)

|

|

今回の直伝会では、それぞれ二人一組になり、相互に指圧を行いました。この練習では、自分が練習したい場所を自分のやり方で指圧したり、

相手から、自分が施術を受けたい場所への施術を受けたりしました。

私のパートナーになったのは、光栄なことに、Kiyoshi先生、Kazumi先生、そしてIkuko先生の3人でした。もちろん、 他の12人のI.S.I.の仲間たちもすぐ近くで練習に励んでいました。同じような疑問を抱えていたり、 様々な経験を持つ同僚たちとの相互指圧をすることで、 彼らの指圧への情熱と、地道な練習の積み重ねに感心させられました。ともかく、会を楽しみました! ・少林寺拳法と指圧・・・(???) みなさん、少林寺カンフーというのを聞いたことがありますか?少林寺拳法というのはどうでしょう? “カンフー・パンダ”などの香港映画の中でみたことがあるかもしれませんね。 中国の少林寺では、僧侶たちの間に、何百年もの間脈々と伝えられている、格闘技の伝統的なトレーニング方法があるといいます。 (かまきり)拳、龍虎拳、巳(へび)拳などなど・・・拳法家たちは野生の生き物たちの、 攻撃や防御の姿勢を参考にして、自分独自の特化したスキルとして格闘技を作り上げてゆきます。 とはいえ、螳蜋拳や龍虎などの、どの拳法にも必ず、強みと弱みがあります。 それゆえに拳法家たちは、強みにさらに磨きをかけ弱みを補うよう、 訓練を絶え間なく続けます。それが彼らの専門のスキルにも関わらずです。 彼らの訓練の方法は、極めてシンプルで、特別なことはなにもありません。それぞれのスキルをお互いに学び取ろうとし、 受け継ごうとするのです。時にはお互いに試合を行います。 蟷螂拳対蟷螂拳など、同じタイプ同士で行ったり、蟷螂拳対龍虎拳など、異なるタイプ同士で行ったり。 拳法家たちは実際にその手法をやってみてはじめて、その生き物になりきることができるようになるのです。 実際にやってみるまでは、理論的にしかその手法のことをわかっていないですから。 さて、それでは、指圧のことに話を戻しましょう。指圧師たちも拳法家たちと同じではないでしょうか。 頭、首、肩などの部位に熟練した指圧師もいれば、背中や脊柱に精通した指圧師もいます、 腰や骨盤周りの施術に自信がある指圧師もいるし、四肢の施術が経験豊富な指圧師もいます。 それぞれの指圧師が数々の異なった事例の患者を経験してきています。そして各々が、様々な見方や自分に特別なスキルや、 その事例について独自の経験をつんで来ています。 病気に関する事例は数え切れないほどあります。痛み、疼き、怪我、症候群、ステージ、身体部位、体のシステム・・・ こういったことを、患者は指圧師に訴えてくるのです。 こういった全ての患者の施術事例は、個々の指圧師の才能、知識、スキルと経験に左右されます。しかし私は、優秀な施術者になるためには、 持続して練習を続けることと、なんとかしようとする志という要素がさらに必要だと考えます。 ここで、直伝会の意味について考えてみたいと思います。会の中で、私たちは自分の施術を受けてどのように感じるかをきき、 アドバイスをもらい、自分の施術に何が足りないか気づいていきます。ようするに、指圧に関しての勉強や練習に打ち込むことで、 知らず知らずのうちに、施術に関しての新しい考え方を発見したり新しいスキルを身に付けたりと成長していくのです。私は、 こういったことこそが、直伝会をやる意味だと考えます。いつか、私たちのうちの誰かを、指圧マスターとよぶ日が来るでしょう! ともかく、私の場合は、直伝会は私に必要なのは、テクニックよりももっと根本的なもの・・・ 患者の状態や、タッチの感覚、そして圧、圧、圧・・・だということを気づかせてくれました。 これはまるで少林寺でおこっていることのようです。拳法家がある格闘技のトップレベルに名を連ねるまで、 よい師(先生)は基本的なスキルを身に付けるよう弟子たちをまとめ、何が彼らにもっとも足りないかを 指摘し、さらに、師・弟子たち・学生たち・仲間たちなどの拳法家たち(僧侶たち)が集結し、 議論や練習、練習試合を、定期的に絶え間なく続けていきます。 こういったことを続ける中で、よりよい指圧技術を提供できるようになり、指圧師自身もよいコンディションでいられるようになり、 さらに言えば、最良の指圧療法を最良の魂をもって、苦しんでいる患者に施術できるようになるでしょう。まるで少林寺拳法の達人が、 苦しむ人々を救いに外界に送り出されたかのように! 少林寺拳法の達人が探し求めている拳法の真価は、美しい、理想的なスキルや名声ではないといいます。結局拳法の真価は、 それを何のために使うかにかかっているのです。 指圧師の真価も、苦しんでいる患者を助けるという目的にこそ問われるのではないでしょうか? P.S. 上記したことを改めて考え直す、すばらしい機会をくれた、愛彩、Kiyoshi先生、そして愛彩のメンバーみんなに感謝をこめて。 (Donny記/Ikuko訳)

|

|

| 2010年3月31日、直伝会をYaletown Clinicにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Yusuke、

Toshinori、Toshiya、Teruyo、Yoshimi、Ikuko、Akiko |

|

今回は全体のテーマは決めず、個々の症状に合わせた施術。それぞれ15~20分ずつのローテーションで相手の主訴に合わせた施術を相互に行った。

(Ikuko)

|

|

今回の課題は「主訴に基づく施術」。参加者全員が必ずKiyoshi先生と相互指圧できるように、それぞれの施術は15分から20分に設定されました。

主訴を聞き、それに基づき施術プランを立て、指定の時間内に仕上げると言う作業は現場での基本です。現場デビューして間もない私にとって、

その基本を学べるとても良い機会になりました。何より、自分の施術に対する意見をパートナーからリアルタイムで聞けるのはありがたいことで、

そこはお客様を相手にする場合との大きな違いでした。また、自分の中でくすぶっていた課題が少しですが消化できたことは収穫でした。

その中の1つは圧をかける方向(角度)の重要性の再確認です。Ikuko先生に施術している時に「惜しい!」と言われた位置から親指を少しも動かさず、

ただ、押す方向を変えただけで「そこです!!」との嬉しい返事を頂けました。さらに嬉しいことに、その違いを親指を通して感じることができたのです。

もう1つ大きな再確認は掌圧のすごさです。重要だと言うことは理解していたつもりだったんですが、正直な話、 親指での圧に比べると見劣りすると考えていました。 しかし、かなり重症な私の腰痛(Akiko先生曰くコルセットをはめてるような腰)に対して、Kiyoshi先生が選ばれたのは掌圧メインの施術プラン。 圧の深さや早さの調節と、ここでもさらに重要性を再・再確認することとなった方向、特にストレッチの方向の具合などで、 腰周りの緊張が解けていくのを感じることが出来ました。 圧してナンボの指圧ですが、受けることも非常に大切であると先生方から伺ってきました。そしてそれを体験できる直伝会への参加は、まだ2回目ですが、 既に私の楽しみの1つになっています。ま、それは受けることも大切だからと言う大義名分の下に、 単に「気持ち良いから」と言う安直な理由があるわけですが・・・。 とにかく、勉強になるだけでなく、素晴らしい指圧師である皆様からの指圧を受けられるなんて、私にとって直伝会はパラダイスです!! (Yoshimi)

僕は指圧の技術向上の為には、見て学んで、受けて覚え、圧す事が大切だと思います。

今回の直伝会では20分程時間の中で主訴を施術してパートナーを替えていく形だったのですが、自分が普段働いていると圧はしっかりと入っているのか?

本当にこの場所でいいのか?など不安になることがあります。

ですがこういう機会があると一点一点相手から反応が返ってくるので自分の圧を確認することもできましたし、

たくさんの指圧師の施術を見ることも受けることも圧すこともできましたので吸収できる事が多かったです。1人や2人では、

なかなかこういった事も出来ませんがメンバーが集まると十人十色の指圧を勉強できるので、とても感謝しています。

これからも続けて一つ一つの質を上げて、指圧の技術を磨いていきたいです。

(Yusuke)

|

首の症状を取るには腰までの施術が必要 |

主訴は十人十色 |

| 2010年3月8日、直伝会をカナダ指圧カレッジメインキャンパスにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yoko、Yusuke、Mariko、 Nozomi、Toshinori、Toshiya、Ikuko、Akiko、Rozaly、Teruyo、Yoshimi |

| スペシャルゲスト:日比宗孝先生、日比亥美子先生 参加者:Kiyoshi先生、Mirei、Shota、Nakako、Takeo、Kentaro、Mariko、Jeffrey、Christina、 Misuzu |

|

Rozaly、Teruyo、Yoshimiは、今回が初めての参加。Teruyoさんは、愛彩ヒューマンリソースの一環であるこの会に参加したく先月

JSC Satellitesに入社したのも理由の一つだとか。会合は、毎月開催で、今回は2月の会として3月に開催された。

テーマは四十肩・五十肩の指圧治療。講師として、まずYoko先生より肩関節周辺の筋肉の解説を交え、座位での治療方法を披露。 その後、Kiyoshi先生より、床指圧での治療方法を披露。横臥位にて頸部・肩関節周辺を入念に指圧。その後、仰臥位にて更に肩関節周辺を施術。 印象強いのは、先生は定期的に患者の腕を動かしながら患部を圧すという技術用いていた。 今回の参加者Toshinoriさん・Yoshimiさんがテーマの症状が現在起こっているという事で、 二人がモデルになった。Yoshimiさんの施術前と後の可動域は一目瞭然! 講義の後は、先生交えての相互指圧。時間の都合上全身指圧は出来なかったので、それぞれパートナーに四十肩・五十肩という想定で主訴を言い、 指圧の練習をする参加者が多かった。 (Akiko)

直伝会にはじめて参加させていただきました。この会に参加することが

私の一番の入社目的であるといっても過言ではありません。

今回はFrozen Shoulderの治療についてデモンストレーションをしながら始まりました。

とても緊張した気持ちとわくわくした気持ちが同時進行にわたしの体に流れ、一つ一つを丁寧に把握しようと努めるのが精一杯でした。

ついついどの筋肉にアプローチするんだろうとか、どのつぼを圧したらいいんだろうとか考えてしまいがちですが、

Kiyoshi先生に「どことかこことかではなくて、みんな違うんだからその人にあった場所を指の感性で治療するんだよー」と一言!そうだ、

また忘れていた大切なポイント!患者さんにあったその人への治療法。

確かに症状別にアプローチする場所は違うが、患者さんそのものの体を確認しながら指圧していく基本的な心の姿勢を取り戻していただいた一言であった。 だから直伝会という勉強会はプロとして責任を持ちながら歩んでいく指圧師にとって本当に大切な原点に戻してくれる勉強会であると確信した時間であった。 直伝会は私に指圧の原点(指圧の心母心)と、一人ではないんだ、たくさんの仲間と共に歩んでいるんだと励まされ貴重な学びの時間となり、 感謝を込めて文にさせていただきました。Kiyoshi先生、スタッフのみなさんそして仲間の指圧師のみなさんありがとう。一人でも多く、 これから私たちの指圧で癒される人が増えるよに願っています。大いなる直伝会ありがとうございます。次回を楽しみにしております。 (Teruyo)

|

Yoko先生の講義 |

Kiyoshi先生の講義1 |

Kiyoshi先生の講義2 |

Kiyoshi先生の講義3 |

| 2010年1月26日、直伝会をカナダ指圧カレッジメインキャンパスにて実施しました。 |

| 参加者:Kiyoshi先生、Yok先生、Kazumi先生、 Keita先生、Akiko先生、Toshinori、Toshiya、Mariko |

|

今月からI.S.I.のメンバーとしてサテライトで勤務されるToshinori、Toshiyaが出席されたので簡単な自己紹介後、

Akiko先生からの直伝会の成り立ち、趣旨、Yoko先生からI.S.I.の理念等について説明を受ける。

続いて、Kiyoshi先生より、前回と同じテーマである阿是のツボについての手短かな講義。快圧、阿是のツボについてはKiyoshi先生のブログおよび、Akiko先生による前回直伝会レポートを都度ご参照ください。

(今回の会について書かれたKiyoshi先生のブログはこちら。)

講義の後、Kiyoshi先生によるデモンストレーション。デモンストレーションは一つの施術例であり、参考にしつつ、あとは、基本に忠実である限り、 自分のスタイルの施術方法を作りあげていってもらいたいとのことでした。指圧のモデルは私。主訴は腰痛。腰痛の場合、 腹部を緩めると腰周りの筋肉が緩んでくるので、腹部の施術も大切とされる。今回は時間の関係で腹部は’省略し、伏臥位よりはじめる。 まずは背骨が側湾していないか確認。腰痛の原因は、股関節の角度の異常→両足の長さが違ってくる→側湾を引き起こす、もう一方は、背中のカーブが原因→ 股関節の角度の異常→両足の長さが違ってくる場合もある。 治療方針:局所の血流改善と筋緊張を緩和し、股関節の矯正。鎮痛を図る。 施術:肩甲下部から仙骨部までの基本操作。肩甲間部から下部は、脊柱側、脊柱起立筋外縁の3線を念入りに施術。殿部、大腿後側部、下腿後側部を施術。 仰臥位にて、両脚の長さを再確認。短い方の脚から施術。大腿前側部から下腿外側部まで基本施術を行い、膝関節、股関節を屈曲位に保持し、 外旋にストレッチ。長い方の脚は内旋にストレッチさせ、両脚の長さを調節。Kiyoshi先生は患者である私の表情を確認しつつ、関節部分は、 細かく、何かあると私も共感した部分は丹念に押圧してくれました。Kiyoshi先生の圧は、体にしっくりなじむ、私にとっての快圧でした。 もし日を改めて、施術を受けた場合、私の体の変化に合わせて、ツボの捉え方も変わっていくのが、阿是のツボの治療だと思います。 この後、私がサテライトで戸惑っていることについて、Kiyoshi先生に質問をしてみました。 Q:お客さんによって、もっと強く、もっと強くとお願いされることがあります。お客さんを満足させてあげるということは、 強く圧してあげることなのでしょうか? A:ぼくは"強く”は圧さない。お客さんを満足してあげるというのは、お客さんのわがままな欲求を満たすことではなく、 指圧の満足を得てもらうということである。 続いて Keita先生の質問。 Q:10年ほど前に交通事故に会い、全身が壁のように堅いお客さんがいて、強圧し求めてくる。こういうお客さんはどう対処すればいいのでしょうか? A:10年かけてその体になったのだから、10年かけて治すつもりで向き合えばいいのではないですか。 一緒に働かせていただいているOSが忠実な基本指圧で、十人十色のお客さんを満足させているのも事実で、 自分の指圧に不足しているものが何なのか試行錯誤の毎日です。先生のアドバイスで、戸惑いが解消されたわけではありません。 が、経験を積み上げていくしかないし、壁にぶち当たったらその都度、基本指圧の原点、垂直、持続、集中に戻る。 お客さんの圧して欲しいところに手が届いているのか、快圧をとれているか、常に自分の指圧に向き合うことと、 お客さんに向き合っていくといしかないのだと自分なりの解釈をしました。この後、相互指圧をし、私の圧が弱いのではと悩んでいたので、 Kiyoshi先生が指圧を受けてくれました。流動指圧をもっと取り入れた方がいいのではないか(刺激の感覚が変わる)ということと、 肩の力を抜いてというアドバイスをいただきました。ムキになるほど、肩、腕に力が入ってしまいます。他のスタッフ方々の、安定した姿勢、 体重移動による圧のかけ方を再確認できたことも勉強になったし、新人の方々と相互指圧をし、気づかせていただいたこともありました。 今回の直伝会は、自分の課題再発見の場となりました。 (Mariko)

|

講義の様子① |

講義の様子② |